[エッセイ]旅の記憶 vol.41

天草の主役たち

村木 嵐

日常からふわっと離れられる旅がとても好きで、日帰りや一泊でよく出かけている。大阪に住んでいたときは京都や奈良へ通ったが、そんな時間もないときは環状線に乗るだけでも勝手に旅行だと思ったりしていた。

あまり遠くまで行く機会がなかったある年の冬、天草へ出かけた。ちょうど全国的に天候が大荒れのときで、北陸や東北よりも西日本のほうが大雪に見舞われていた。住まいを出た朝のうちは晴れていたが、西へ向かうにつれて雪が激しくなり、途中で何回も逆方向の新幹線に乗ったかと錯覚した。親しい人を亡くして間がなかったので、このまま別世界へ行ってしまうような気もした。

島へ渡る橋は運良く閉鎖されておらず、バスはゆっくりと入江をめぐって一面の雪景色の中に到着した。海は夏のように凪いで穏やかで、いったい今がいつなのか、自分がどこにいるのかも分からなくなった。

天草は歴史上、幾度も日本の主役になった島で、十七世紀の島原の乱では大勢のキリシタンがここから対岸へ渡って行った。真冬に三ヶ月も籠城したといわれる原城はついそこに見えるようで、乱のときにキリシタンのかかげる松明が海岸線をきれいに縁取ったという話を思い出した。

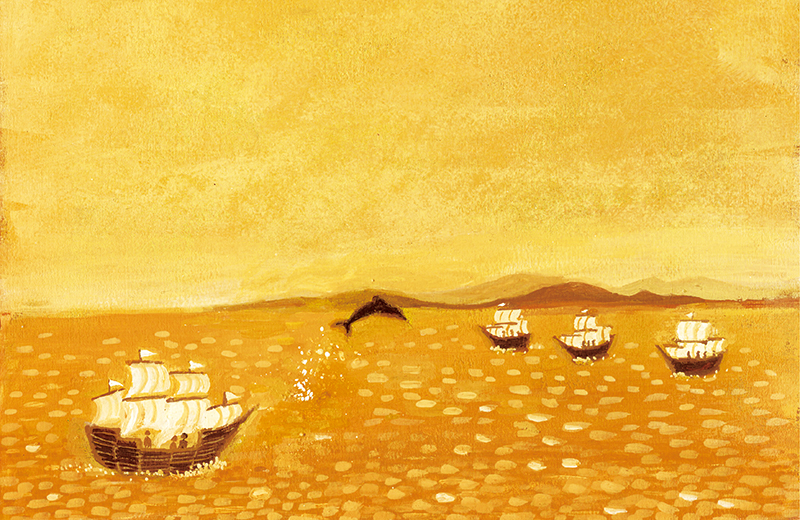

雪を踏みしめて浜に下りると、北風を待っていた南蛮船がふいに沖を横切って行くように思えた。昨日までの場所や季節から無意識に切り離されていた私は、いつのまにか時間までさかのぼっていた。

旅の最後の日、その同じ海でイルカを見ることになった。

漁船に乗って海へ出ると、対岸の島原から修学旅行生が船を連ねて来ていた。イルカは目の前で派手なしぶきをあげて飛び上がり、私は学生に戻ったように楽しくなって、こちらとあちらで手を振りあった。

きっと島原の乱のとき、天草と島原のキリシタンはこうして海の上で行き会い、強烈な一体感を持ったのだろう。豊かな海は当時のままで、イルカたちはあのときも南蛮船の周りをついて泳いでいたかもしれない。

旅の非日常性のなかで、私は古い歴史と、かつての自分と巡り会っていた。昔と今が軽々と重なって、これはきっと海の彼方で亡くなった人の世界ともつながっていると感じた。まるで新しい故郷を見つけたように体がほのぼのと温かくなり、一晩でもそこに立っていたくなった。

イラスト:サカモトセイジ

むらき らん●1967年京都市生まれ。

小説家。京都大学卒業後、いくつかの会社勤務を経て、

1995年から故司馬遼太郎氏に仕え、その後夫人・故福田みどり氏の個人秘書を務める。

2006年に執筆した童話『みどりとサンタ』でグリーンサンタストーリー大賞を、

2010年に『マルガリータ』で第7回松本清張賞を受賞。

近著は『頂上至極』『島津の空 帰る雁』など。

(ノジュール2016年5月号からの抜粋です。購入希望の方はこちらをご覧ください。)

バックナンバー

本日ただ今のこの景色 vol.40/ 桐島 洋子

旅先のエヴェレストで蕎麦を喰いました vol.39/ 夢枕 獏

時の軌跡を辿る場所が豊かさを熟成する vol.38/ 真山 仁

マルタのハニーストーン vol.37/ 森 絵都

わが文学のふるさと vol.36/ 安部 龍太郎

私だけのほくそ笑み vol.35/ 西村 健

旅、旅、旅 vol.34/ 吉村 作治

異なる時代を求めて vol.33/ 恩田 陸

引率者の交代 vol.32/ 三浦 しをん

ヒマラヤへ。 vol.31/ 石川 直樹

17歳の旅。 vol.30/ みうら じゅん

ふりかえる vol.29/ 吉本 ばなな

餃子の学校 vol.28/ 平松 洋子

駅前旅館に泊まる旅 vol.27 / 下川 裕治

ボスフォラス海峡のススキ vol.26 / 五木 寛之

日本の祭りを訪ねて vol.25 / 柴門 ふみ

若い時のひとり旅は楽しい vol.24 / 西村 京太郎